超音波は高度な医療技術であり、優れた指向性を持つため、医師に広く用いられている診断方法です。超音波は、A型(オシロスコープ)法、B型(イメージング)法、M型(心エコー)法、ファン型(二次元心エコー)法、ドップラー超音波法などに分類されます。実際、B型法はラインスイープ、ファンスイープ、アークスイープの3つのカテゴリーに分けられており、ファン型法はB型法に含まれます。

型メソッド

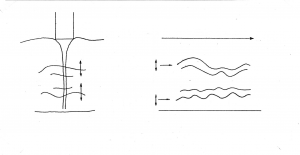

A型法は、オシロスコープの振幅、波数、波の順序から異常病変の有無を判断するために一般的に用いられます。脳血腫、脳腫瘍、嚢胞、乳房浮腫や腹部腫脹、妊娠初期、胞状奇胎などの診断において、より信頼性の高い方法です。

B型方式

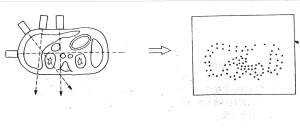

B型法は最も広く用いられており、人体の様々な臓器の断面パターンを取得できます。脳、眼球(網膜剥離など)、眼窩、甲状腺、肝臓(直径1.5cm未満の小さな肝癌の検出など)、胆嚢・胆道、膵臓、脾臓、産科、婦人科、泌尿器科(腎臓、膀胱、前立腺、陰嚢)、腹部腫瘤の同定、腹腔内大血管疾患(腹部大動脈瘤、下大静脈血栓症など)、頸部および四肢大血管疾患の診断において、非常に高い効果を発揮しています。グラフィックは直感的で明瞭であり、小さな病変も容易に見つけることができます。詳細はこちら超音波装置

M型方式

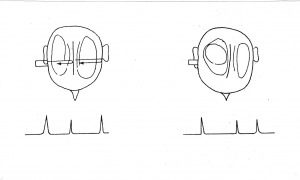

M型法は、心臓や体内の他の構造の活動に応じて、プローブと胸壁(プローブ)間のエコー距離変化曲線を記録します。この曲線図から、心壁、心室中隔、心腔、弁などの特徴を明確に認識できます。心電図と心音マップ表示記録は、様々な心臓疾患の診断にしばしば同時に追加されます。心房粘液腫などの特定の疾患では、この方法の適応率が非常に高くなっています。

投稿日時: 2022年2月14日